por Kléber Mantilla

Philip Meyer, autor de “The Vanishing Newspaper” dice que el 2043 será el último año de la prensa escrita. Álvaro Vargas Llosa escribió algo parecido en “The Wall Street Journal” y el semanario “The Economist” planteó lo mismo. Dentro de este análisis juega un factor central la tecnología y la homogeneidad lingüística. Por un lado, internet empieza a copar la atención de los lectores y por otro, el idioma común de la tecnología absorbe al resto de lenguas consideradas débiles o difíciles.

En los últimos años los lectores de entre 15 y 24 años dedican un 30% menos a los periódicos tradicionales desde el momento en que acceden a internet. En este momento, son los diarios gratuitos los que más daño están haciendo a la prensa tradicional, pero a largo plazo, la amenaza llega online. Al mismo tiempo, el inglés y el español se extienden por la geografía mundial, a través de un juego bicéfalo entre tecnología y economía.

¿Pero la dificultad de un idioma puede producir su desaparición? Pues habría que definir primero qué es dificultad y para qué. Varios lingüistas dicen que el húngaro es la lengua más difícil de toda Europa y una de las más complicadas del mundo. El estonio, el euskera, el saami, el maltés, el finés y el húngaro no son de origen indoeuropeo como el castellano, francés o italiano. En la actualidad una lengua que no es de origen indoeuropeo sin duda corre riesgo de ser considerada difícil. Esto si se relaciona con la acción intelectual de aprenderla y hablarla.

En realidad, el húngaro o magiar, pertenece a las lenguas finoúgricas de tribus originales de los montes Urales. Por ello, el vocabulario húngaro es muy diferente a las grandes lenguas indoeuropeas clásicas. La falta de étimos latinos o griegos, lo hacen difícil de memorizar para hispanohablantes o francófonos. Además, su sistema fonológico presenta armonías vocálicas muy distintas a las lenguas indoeuropeas. ¿Pero qué tan distante está la desaparición o al menos la transformación de una lengua?

Según la teoría más aceptada, los magiares viajaron en el siglo nueve (d.c.) al actual territorio del país de Hungría y su lengua evolucionó de un estilo protohúngaro (en el 1000 a.c.), pasando por el húngaro arcaico (hasta 896 d.c.), húngaro antiguo (hasta el siglo 16) y el húngaro medio (de fines del siglo 18), hasta llegar al húngaro moderno.

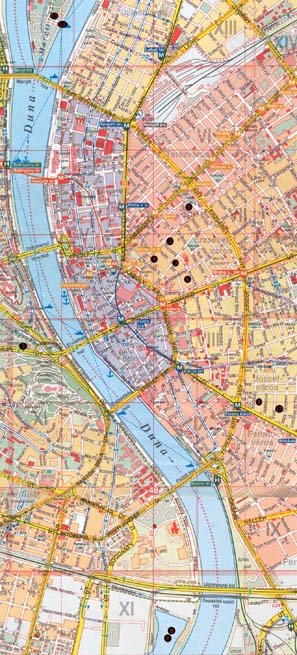

En la actualidad, el húngaro se habla en Hungría y en territorios dispersos por Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, Serbia y Ucrania, que pertenecían a Hungría dentro del Imperio Austrohúngaro, y que pasaron a los países actuales al acabar la Primera Guerra Mundial. Así, en Rumania se concentró la mayor parte de los hablantes del húngaro fuera de Hungría: en la actual Transilvania. Y se calcula que los hablantes pueden ser unos 14 millones, unos 10,5 millones en Hungría, entre 1,5 y 3 millones en Rumania y 1 millón en el resto de los países limítrofes.

Algunos viajeros confirman que existe una radio permanente en lengua húngara en el centro norte de los Estados Unidos, para la gran cantidad de radioescuchas de esa zona. Sin embargo, dentro de la actual Hungría existen lenguas que ya desaparecieron y otras que pasan desapercibidas. En su historia recibió gigantescas oleadas de inmigración gitana. La última, en la segunda mitad del siglo XIX tras la liberación de los feudatarios y el inicio del desarrollo capitalista. Según la historia de los gitanos húngaros, en un censo de 1893, vivían unos 280 mil gitanos en este país. El mayor grupo, correspondía a los gitanos que llegaron más temprano y cuya lengua y cultura se perdió en su totalidad y se los conoce como “romungro”. Otro grupo eran los procedentes de los territorios rumanos, que hablan su lengua materna gitana, y se les denomina “gitanos valacos“. Un tercer grupo más pequeño son los gitanos “beas”, que viven en la zona suroeste de Hungría y hablan dialectos arcaicos del idioma rumano.

Pese a todo, la Unión Europea reconoce sólo al húngaro como lengua oficial de Hungría, que también es oficial en tres municipios de Eslovenia y Vojvodina en Serbia, y como una lengua de minorías en Austria, Croacia y Eslovaquia. En estos países vecinos el proceso de desaparición del húngaro es acelerado y dentro de Hungría la transformación es evidente.

A causa de su larga y complicada historia, el húngaro ha recibido muchos préstamos de otras lenguas como iránico, túrcico, eslavo y europeo occidental. Por ejemplo, del iránico vienen palabras como tej, vár (leche, castillo). Del osmano turco (siglos 16 y 17): egyetem, papucs, mecset, dzsámi (universidad, pantufla, mezquita, iglesia turca). Del latino: iskola, kollégium, múzeum (escuela, colegio, museo). Del italiano: cselló, kontó (violonchelo, cuenta). Del alemán: beigli, kastély, sógor (pastel, castillo, cuñado). Del eslavo: kapa, kasza (azadón, guadaña). También existen palabras húngaras que se fusionaron en el español como coche de kócsi o húsar de huszár. Una riqueza lingüística magistral y compleja.

Para entender lo difícil de aprender húngaro habría que revisar detalles gramaticales, como por ejemplo que se trata de un idioma aglutinante. Es decir, las palabras se forman uniendo a la raíz uno o varios sufijos. Estos sufijos pueden ser indicativos del caso, posesivos o el plural. Se trata de un tipo de lengua en el que, a una raíz fija, normalmente monosilábica, se aglutinan sufijos que modifican o precisan su sentido. El euskera, la lengua vasca, el quechua, el aymara, el finés, el húngaro y el turco son otras lenguas aglutinantes.

Además, en húngaro no existe el género como en español. El plural se forma añadiendo el sufijo -k al nombre, con la vocal de enlace de ser el caso. En cambio, el orden de las palabras no está establecido por reglas fijas, sino por la importancia que se les quiera dar en una determinada frase. Sin embargo, como tendencia general se escribe: sujeto, objeto y verbo.

Si bien algunos sonidos tienen correspondencia en español, muchos sonidos húngaros no la tienen. El húngaro dispone de algunos dígrafos (dos grafías) para hacer una letra, como “dz, dzs, sz, zs, cs, ty, gy, ny, ty, ly” y diacríticos como la “ű” que no existen en castellano aunque usan sonidos que sí existen como “cs” que suena como “ch” y “ny” que suena como ñ en castellano.

El húngaro posee 14 vocales, mientras en el español son apenas 5. Las 7 vocales básicas tienen sus respectivas vocales largas, a cada vocal le corresponde otra de pronunciación más larga. Las vocales largas se distinguen de las cortas por llevar acento simple o doble. (cortas: a, e, i, o, ö, u, ü.; largas: á,é,í,ó,ő,ú,ű). Si son frontales o traseras determina la forma de pronunciarlas, la lengua atrás o delante. Esta clasificación determina la armonía vocal, al momento de unir sufijos. Por ejemplo: ház (casa) házam (mi casa) o bajusz (bigote) – bajuszod (tu bigote).

En húngaro existen prefijos verbales que unidos a la raíz del verbo cambian o matizan el significado de éste. Los modos verbales son indicativo, condicional e imperativo, y los tiempos presente, pasado y futuro (“én írok” puede traducirse como yo escribo o yo estoy escribiendo). Los verbos poseen dos conjugaciones, la definida y la indefinida. El uso depende de reglas que se pueden resumir en la presencia o no de un objeto directo y que éste sea definido o no. Puede existir objeto directo pero si va precedido por la partícula indefinida egy (un/a) se utiliza la conjugación indefinida.

Y no solo en la actualidad existió la dificultad de comprender el húngaro, pues el nombre en castellano sería un error también, ya que se debe al asentamiento de los ávaros en las tierras de la antigua Panonia tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Durante los primeros siglos de la Edad Media se consideraba que los ávaros estaban relacionados con los antiguos hunos o descendían de estos y muchas veces se les llamaba por este nombre, por lo que su reino se acabó conociendo como Hungaria, que luego derivó en Hungría.

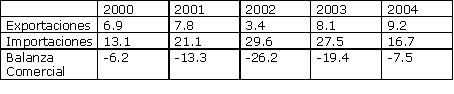

Para ver las estadísticas,

Para ver las estadísticas,